2025年02月01日

そろそろ自社の在宅勤務のあり方を見直そう

コロナ禍を契機に一気に普及した在宅勤務ですが、日本では新型コロナウイルスが5類感染症になって既に2年目に入っています。しかし在宅勤務はあまり減っていません。欧米企業においても同様で、現在でも在宅勤務は日本と同程度、或いはそれ以上に利用されています。このように在宅勤務は多様な働き方の1つとしてこのまま定着していくように見えますが、一方で在宅勤務制度を見直し、出社を求める大手企業も増加しています。そこで今回は企業にとっての在宅勤務の有効性を見直し、今後のあり方について考察します。

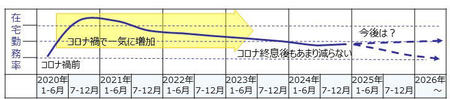

コロナ後も一定の割合を保つ在宅勤務

緊急事態宣言で在宅勤務率は一気に3倍以上に高まりましたが、コロナ終息後もコロナ禍前に戻ることなく一定の割合で利用されています。例えば、情報通信業の在宅勤務率は高く、運送業は低いなど業種による違いはあるものの、製造業を始めとする多くの業種では2~3割の割合で利用されています。欧米各国も同様の推移が見られ、最も在宅勤務率が高い米国では3~4割程度、欧州各国は国による違いはあるものの日本と似たような実施率です。在宅勤務といってもフル在宅勤務もあれば、週3日在宅勤務で2日は出社などハイブリッド勤務もあります。またハイブリッド勤務でも、出社日が決められている、もしくは自由に選択できるといった運用があります。このように、在宅勤務といっても様々な方法があるのですが、現状では自社の運用方針を明確に規定している企業は少なく、在宅勤務の適用対象や出勤割合などは各人や部門任せの運用になっているようです。出社を求める有名企業が急増中

一見定着しつつある在宅勤務ですが、昨年あたりからフル在宅勤務を廃止し、フルタイム出社或いは週3日、4日出社に切り替える米国の大手企業が目立つようになりました。例えば、Google社やAmazon社、Meta社、 Microsoft社などの有名テック企業がフル在宅勤務の廃止、または廃止を予定し、テスラ社やエヌビディア社のようなグローバル製造企業がフルタイム出社を求めています。この中にはコロナ禍の在宅勤務を支えて一躍有名になったズーム社も含まれます。このようにイノベーションや生産性に敏感な成長企業や世界の中でも企業価値が高い企業、テクノロジーを活用しDXを率先する先進企業などが次々と在宅勤務を見直しつつあります。経営側の見直す理由としては、まず生産性の低下、そして企業文化の醸成やチームワークへの悪影響などが挙げられています。在宅勤務と出社の科学的比較結果

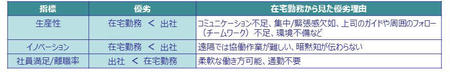

在宅勤務の運用方針は各企業に委ねられるものですが、在宅勤務の有効性や是非については客観的に評価する必要があります。コロナ禍の終息とともに在宅勤務に対する定量的、科学的な評価がなされてきています。まず、生産性に関するいくつかの調査や研究を見ると、在宅勤務は出社よりも生産性が低下するとの報告が多く見られます。例えば、MIT大学の研究結果では、フル在宅勤務では生産性が18%低下したと報告されています。在宅勤務の生産性が低下する理由としては、意思疎通やチームワークの質の低下、ガイドやフィードバックの減少、そして規律や自制心の問題が挙げられます。次に協働による創造性に関する研究では、過去2000万件の論文の分析結果から、対面の協働の方が遠隔の協働に比べ、より多くの画期的なイノベーションを生み出すと報告されています。例えば新製品のアイデアを練り、構想設計を行うような場合は、遠隔でなく対面の方が優れた成果を生み出すと考えられます。では、生産性の観点においてはフル出社とするべきなのかというとそうでもないようです。英の科学誌「Nature」に昨年掲載された論文では、ある企業で週3日出社と週5日出社を比較したところ、同等の生産性を挙げることができ、しかも週3日出社の方が離職率は35%少なかったと報告されています。これらの研究結果から、必ずしもフル出社ではなく週3日出社することで同等の生産性を上げられる可能性があると考えられます。

自社の在宅勤務運用の最適化を図る

コロナ禍で否応なく拡大した在宅勤務に対し、その運用状況や有効性が客観的に評価されるようになってきた今、自社の在宅勤務のあり方を再考する時期にきています。在宅勤務をしている人の多くは継続を望み、その柔軟性は社員にとって魅力的です。もちろん、育児や介護、身体的不自由など色々な事情がある場合、在宅勤務は間違いなく有効かつ不可欠の制度です。しかしながら、例えば自律的にコミュニケーションできない人、チームワークが苦手な人のフル在宅勤務は生産性を落とすことになります。また、研究・開発プロジェクトで構想が固まっていない上流局面のようなイノベーションが必要な時期は出社して協働した方が高い成果が得られるでしょう。一方で、体系化された知識や作業に基づく下流局面では、在宅勤務でも生産性は下がらないと考えられます。今後はハイブリッド在宅勤務を制度化する企業も増えてくると思われます。生産性やイノベーションの観点で「出社日数は何日以上か?」、「出社曜日は合わせるのか、自由か?」といったことを、職種や部門或いはプロジェクト局面や入社年数毎に最適化していくことが重要だと考えます。

自社としての在宅勤務のあり方を見直し、新たな働き方の設計・ガイドをしていくことをお奨めします。

2025年2月

最新の記事

年別

ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!

Kobelco Systems Letter を購読