2024年12月01日

DX推進のカギとなるリスキリング

はじめに

企業にとってDX推進や人的資本の情報開示が重要課題となる中、リスキリングが注目されています。リスキリングとは、新たな業務に就くために、その業務で必要とする新たなスキルを習得することを意味します。例えば、企業が自社DXの推進を担う人材を育成する場合や自動車関連メーカーが自動運転の技術者を育成する場合がリスキリングとなります。このように、リスキリングは新規事業や新規技術との関連性が強く、戦略的に重要な人材育成と言えます。今回は、これまで製造業各社が取り組んできたDX人材のリスキリングの実態を踏まえつつ、DXを始めとした事業課題解決のカギとなるリスキリングのあり方について考察していきます。リスキリングは「スキル習得」と「スキル発揮」の2段階

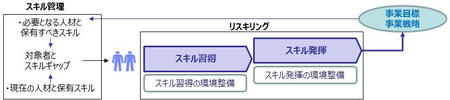

リスキリングはスキル習得とスキル発揮の2つの段階を経て、その成果として事業戦略の遂行、業績向上に貢献していくことになります。このリスキリングに先立って、戦略的スキル管理(前回のコラム参照※1)によって、事業戦略に基づいたリスキリングの対象人材とスキルが設定されます。このように、当コラムにおけるリスキリングとは、個人の自己研鑽ではなく、社員が会社業務としてスキルの習得・発揮を行うケースを対象とします。スキル習得の段階では、対象人材は与えられた研修プログラムに則って学んでいきます。そのためには、対象人材とスキルに応じた研修カリキュラムを用意し、効果的にスキル習得できる環境を整備しておきます。社内講師による研修やEラーニング、社外の研修サービスの受講などが一般的カリキュラムです。社外の研修サービスであれば、経産省のホームページに掲載されている第四次産業革命スキル習得講座※2も参考にするといいでしょう。スキル習得を完了すると、速やかにスキル発揮の段階に進みます。習得段階のままでは持ち腐れとなるだけで、習得したスキルを実務で活用し、発揮できなければ意味がありません。一方、スキルは発揮をすることで、一層磨かれ、定着していきます。そこでスキル習得段階後に速やかに次の段階に進められるように、スキル発揮ができるプロジェクトや新規業務などの「場」を予め用意しておきます。できれば初めの場はハードルを低めに設定して自信をつけて、順次難度の高い業務をこなすことで、場数を踏みつつスキルを磨き、成果を上げていくことができます。

DXが進まない原因の一つはDX人材リスキリング

DXの潮流が生まれたときから、まず先行企業がDX人材のリスキリングに取り組み、その後も多くの企業がDX人材のリスキリングを行ってきました。先行企業が取り組み始めて早くも数年経っていますが、DX推進及びリスキリングの成果はどうでしょうか?まず、DXの現状に関する調査を見てみると、DXが推進できている企業は製造業では3割以下にとどまっています。次に、リスキリングの現状に関する調査を見ると、スキル発揮段階に至っている企業は2割程度で、成果が出ている企業となると1割以下となっています。日本企業においてDXがあまり進んでいないのは、どうやらDX人材のリスキリングにも原因がありそうです。日本の製造業各社は、これからもDXに加えて、GX(Green Transformation)、SX(Sustainability Transformation)といった事業課題を適切に対処し、さらにAIを始めとした急速に進化するデジタル技術を業務で活用していくことが求められます。そのためには、まず「人」、つまりリスキリングの仕組みをさらに強化していくことが不可欠です。今後のリスキリング強化に向けたポイント

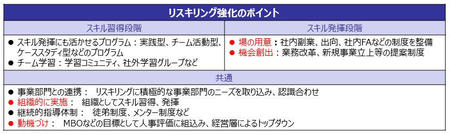

いくつかのリスキリング成功事例から、リスキリングの成果を出していくためには下記のような強化ポイントがあります。

図表2:リスキリング強化のポイント

図表2:リスキリング強化のポイント

(クリックして拡大できます)

まず、「折角スキル習得しても、スキルを発揮する場や機会にうまくつながらない。」とは、よく聞く話です。その解決には、スキル発揮をし易い環境を整えるため、FA制度や出向、社内副業など社内制度が必要です。ただし社内制度の整備には時間がかかるため、最初は事業部門に個別に場を設けてもらえるよう根回ししておくのも一案です。小さくても確実に成果を出していくことで他の範となり、リスキリングの価値と要領が可視化、共有できます。もう一点、スキル発揮段階へスムーズに進んでいくためには、スキル習得段階からスキル発揮に役立つ実践的な経験を積んでおくことが得策です。また、リスキリングの対象人材は多めにして組織的に行うことで、他者との相互交流がスキルの深化につながります。また、他者との関りが増えることでリスキリングの効果をさらに高めていくことが期待できます。

そして、何より大切なポイントはリスキリングを行う人への動機付け、やる気の醸成です。企業におけるリスキリングは自己研鑽ではないものの、自律的、自発的にスキル習得とスキル発揮に取り組むことでその効果は高まります。このために経営層のダイレクションや人事評価面での考慮が必要となります。

欧米そしてアジアのビジネスパーソンはキャリアアップのために多くの時間を学びに費やすのに比べると、日本の社会人は学びに割く時間がかなり少ないようです。これは、リスキリングが機能すれば大きい効果をもたらす可能性が高いと捉えることができます。リスキリングが単なる流行り言葉で終わることなく、日本の製造業を強くすることを期待します。

※1:製造業の人的資本経営に向け、戦略的スキル管理のすすめ

https://www.kobelcosys.co.jp/column/monozukuri/20241101/

※2:第四次産業革命スキル習得講座

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/index.html

最新の記事

年別

ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!

Kobelco Systems Letter を購読