2025年11月01日

AI時代の技術伝承:製造現場の暗黙知をどう引き継ぐか?

日本のものづくりの強みとして、開発や製造の現場に内在するノウハウや技術力があります。しかし、多くの企業ではベテラン社員の退職とともに、彼らが培ってきた豊富な知見や経験知が十分に伝承されないまま失われつつあります。熟練者が保有する貴重なノウハウや技術を確実に次世代に伝えていくことは、今や日本の製造業における喫緊の課題です。いくらスマートファクトリーが進んでいっても、生産性を左右するのは人の知恵と技巧です。今回は日本の製造業が持つ現場力や匠の技を形式知化し、次世代へ技術継承していくためのAI活用について考察します。

技術伝承は企業共通の経営課題

日本の製造業の現場には、卓越した技能を持つ匠や職人と呼ばれる技術者が存在し、企業競争力の源になってきました。しかし、それらの技能の多くは技術者の頭の中にしかない暗黙知であり、次世代への引き継ぎは困難な状況にあります。企業内で蓄積された経験や知識が継承されないと、これまでの高い生産性や品質が保証されなくなり、過去に起こったミスを繰り返すことになってしまいます。こうした属人的で未整理の暗黙知を形式知化し、次の担い手に確実に引き継いでいくことが製造業の各社共通の経営課題となっています。技術伝承の枠組み:SECIモデル*1

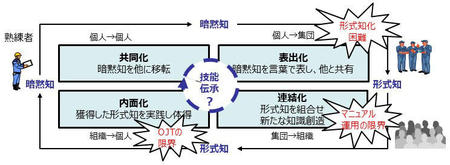

技術伝承を行うために、まず暗黙知を形式知にします。製造現場のベテラン社員のノウハウや経験知を他の人でも使えるようにします。さらに、既存の形式知を組み合わせて新しい知識を生んでいくことで、組織としての知識が増大していきます。このように、知識は暗黙知から形式知に変わることで集団での使用が可能となるとともに、その価値が増します。そして、形式知が組織的に定着すると、そこでまた新たな暗黙知が生まれていきます。この暗黙知から形式知への変換を通して知識を創造・共有・定着させていくサイクルはSECIモデルと呼ばれ、元一橋大学教授の野中郁次郎氏が提案した知識ベース理論です。世界的にも高く評価され、会社組織として知識を継承し、新たに創造していくための重要な枠組みとされています。

図表1:SECIモデルとそのボトルネック

図表1:SECIモデルとそのボトルネック

ソース:野中郁次郎氏著「企業の知識ベース理論の構想」より編集

(クリックして拡大できます)

SECIモデルから見た知識伝承のボトルネック

残念ながら、多くの企業では技術伝承があまり進んでいません。では、技術伝承を進めていく際にどこにボトルネックがあるのか、SECIモデルを基に見ていきましょう。ボトルネック①:暗黙知を形式知にする「表出化」の難しさ

熟練者の背中を見て学んでいくだけでは伝承は進展しません。暗黙知を文書、マニュアル等に形式知化することがまず必要となります。しかし、体で覚えてきたノウハウを言葉で的確に表すことは容易ではありません。

ボトルネック②:マニュアル運用の限界

一旦マニュアル化されても、どこにあるか、また最新バージョンがどれかが分からなくなってしまいがちです。せっかくノウハウを形式知化したにもかかわらず、一部の人しかその場所や使い方が分からなければ、再び暗黙知化してしまうことになります。

ボトルネック③:OJTの限界

獲得した知識も、それを体得する機会や場がないと自分のものになりません。お決まりのOJTだけでは知識の定着には不十分です。

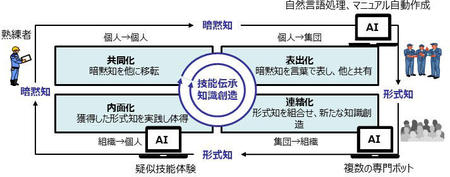

図表2:AI活用によるSECIモデル強化

図表2:AI活用によるSECIモデル強化

ソース:野中郁次郎氏著「企業の知識ベース理論の構想」より編集加工

(クリックして拡大できます)

ボトルネック解消へのAI活用

最近急速に進化しているAIを活用することで、SECIモデル実践時のボトルネックを解消し、熟練者の技術や経験のスムーズな継承が期待できるようになってきました。ボトルネック①へのAI活用:自然言語処理、マニュアル自動作成

暗黙知の形式知化において、AIは熟練者の発言や作業記録を得意の自然言語処理で解析し、マニュアルやFAQを自動作成してくれます。「ちょっと音が違う」といった曖昧で感覚的な表現に対しても、音の波形と対応させることで客観化できます。

ボトルネック②へのAI活用:複数のAIボット

設計、品質、法規制を専門とする複数のAIボットが連携して、異なる知識領域の形式知から統合した最適案を提案できます。

ボトルネック③へのAI活用:疑似技能体験

獲得した知識をAIシミュレーションや仮想作業環境で活用することで、形式知の実践と定着の機会を充分持つことができます。

このようなAI活用により、これまで思うようには進まなかった製造現場の暗黙知の再現・強化の加速が期待できます。

企業にとって、AI活用は組織的な技術伝承に向けた新たな戦略的課題です。暗黙知の形式知化によって技術流出のリスクが高まるため、技術的・組織的・法的な多層的対策はもちろん講じていく必要があります。無策のままでは、熟練者の持つ技術はやがて霧散し、日本の製造業の強みはベテラン社員の退職とともに急速に弱体化していきます。

AI活用によって技術伝承を加速することで、企業資産となる技術を継承しながら、次世代の人材を育成し、自社のノウハウを倍増・発展させることが可能となります。こうした取り組みを通じて、人も企業も持続的に成長していくことを期待します。

ご参考

*1:SECIモデル

https://www.jstage.jst.go.jp/article/soshikikagaku/36/1/36_20220730-46/_pdf

2025年11月

最新の記事

年別

ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!

Kobelco Systems Letter を購読