2025年10月01日

製造業各社が高い“賃上げ”を継続していくために為すべきこと

昨年、製造業各社は6%近くの高い賃上げを行いましたが、今年も高水準のベースアップを発表しています。金融・保険業や小売業など他業界と比較しても高い賃上げ率となっており、これを一過性に終わらせず、来年以降もさらに積極的な賃上げを継続・拡大していって欲しいものです。今回は製造業各社の賃金が、なぜ欧米のように長年上昇してこなかったのかを探り、今後も引き続き高い賃上げを実現するために為すべきことを考察してみます。

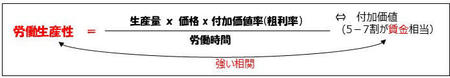

賃上げは生産性向上と相関性が高い

今回のテーマである賃上げは、前回コラム*1のテーマ「生産性向上」と高い相関性があります。本来、企業は付加価値を創出し、その一部を社員へ賃金として分配する役割を担っています。そして、一般的に企業が生み出す付加価値額の5~7割が人件費を占めることから、賃金は労働生産性と高い相関性があると言えます。労働生産性といってもあまりピンとこない人は多いと思いますが、賃上げや利益増を行っていくための企業活動の基本となる指標です。

図表1:賃金と労働生産性は相関性が高い

図表1:賃金と労働生産性は相関性が高い

(クリックして拡大できます)

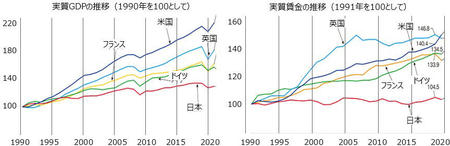

GDPと生産性、そして賃金も停滞してきた“日本の失われた30年”

日本のGDPはバブル崩壊後30年の長きにわたり停滞してきました。それぞれの企業が仕入れた資材に加えられた仕事の価値が付加価値であり、国内で生み出された付加価値の合計がGDPです。企業は付加価値を増やすことができず、その分配となる賃金も当然増えることはありませんでした。消費者でもある従業員の賃金が増えないと需要は停滞し、企業の付加価値や生産性も低迷するという悪循環が続きます。このようにGDP、生産性、賃金が長期間にわたり停滞してきたのが、よく言われる“日本の失われた30年”です。この間、欧米主要各国は確実に成長を続ける中で、日本は長年低迷したままの特異な先進国となりました。

図表2:GDP、そして賃金も停滞してきた"日本の失われた30年”

図表2:GDP、そして賃金も停滞してきた"日本の失われた30年”

(ソース:内閣府 令和4年度 年次経済財政報告より編集加工)

(クリックして拡大できます)

製造業においても賃金と生産性は悪循環が続き、米国やドイツと比べ低い水準

失われた30年の間、製造業においても賃金と生産性はともに低いまま推移し、足を引っ張り合う”悪循環“が続いてきました。実質賃金の上昇はほとんどなく推移してきた日本の製造業。現在の賃金水準は、米国やドイツの同職種と比較して6~7割程度にとどまっているとされています。また、前回のコラムで述べたように、日本の製造業の労働生産性は米国やドイツに比べて圧倒的に劣っています。硬直した賃金テーブルのため必要な人材採用も進まず、生産量は増えても長時間労働で生産性の低さを補ってきました。生産性が低いと賃上げの余裕はなくなります。最近の2年間でやっと賃上げがされてきましたが、生産性向上を目指すというよりも、まずは各社の深刻な人手不足への対応、社内人材の流出防止といった人材確保、そして物価上昇に伴う社員の生活維持という側面が強いと思われます。

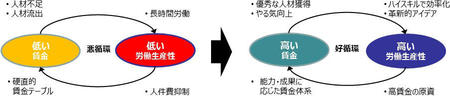

図表3:賃金と生産性の悪循環から好循環へ

図表3:賃金と生産性の悪循環から好循環へ

(クリックして拡大できます)

賃金と生産性が互いに高め合う好循環を目指そう

本来目指すべき姿は、賃金と生産性にそれぞれが相手を向上させていく”好循環“の実現です。賃金を高くすることで優秀な人材を惹きつけ、社員のやる気を起こさせます。これにより、高いスキルで仕事は効率化され、革新的なアイデアにより企業の生産性が高まります。一方、生産性を高めることができれば付加価値が高くなり、そこで生まれた利益を賃上げに回すことができます。そうすることで能力や成果に見合った報酬体系の実現につながります。このように賃金と生産性をセットで高めていくことで、企業と従業員の双方が豊かになれるはずです。積極的な“賃上げ”の継続・拡大のために取り組むべきこと

これまでの考察を踏まえて、積極的な“賃上げ”を今後も継続・拡大していくために、取り組むべきこととして以下が考えられます。1.賃上げするにはまず生産性向上が不可欠であり、前回のコラムで述べたICT投資の量と質を上げていく必要があります。これにより、デジタル化や業務プロセス化改革を促進していきます。

2.ICTによる自動化が進み、さらにAI導入が進んでいくと、人は高付加価値の仕事にシフトしていく必要があります。そこで高付加価値の仕事に代われるように、社員のリスキリングなど人材への投資を積極的に行います。社員の能力を最大限引き出し、新たな価値を創造することに重点を置きます。

3.顧客企業とともに適正価格の実現を行います。製造業ではB2Bモデルが多く、自社の一存で製品価格を上げることは難しいです。顧客企業とともに協力しながら、製品の付加価値を高め、生産性向上を目指します。

このようにICTと人を中心に事業投資を進めていくことで、 2026年以降も高い賃上げが継続できていることを期待します。

ご参考

*1:ICT投資で差がつく! 製造業の生産性向上のカギは「量」と「質」

https://www.kobelcosys.co.jp/column/monozukuri/20250901/

2025年10月

最新の記事

年別

ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!

Kobelco Systems Letter を購読