2015年07月01日

「産学連携」から「産学融合」へ

企業がイノベーションを加速するには、自前主義にこだわらず、オープン・イノベーションに取り組むことが得策です。特に研究開発の上流段階では、先端的な研究開発を行い知見を蓄積している大学が、オープン・イノベーションに取り組む際の有力パートナーとなります。日本においても、企業がどこかの大学と共同研究を行うという話はよく聞きます。一方で、新聞等では「もっと産学連携を推進すべき」と訴える記事もよく目にします。では、日本の産学連携はどの程度うまくいっているのでしょうか。今回は、日本の産学連携をドイツとベンチマーク(指標による比較)することでそのあり方を考えてみます。

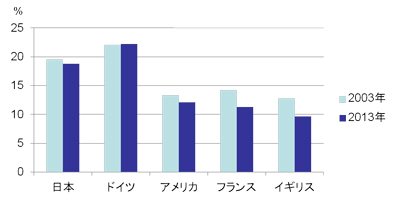

ドイツをベンチマークの相手に選んだ理由は、ドイツは日本と同じようにものづくりを得意とし、特に製造業を重視している国だからです。例えば、ドイツ企業というと、まずダイムラー社やBMW社、フォルクスワーゲンを始めとする世界的に有名な自動車メーカーがたくさん思い浮かび、ボッシュ社やシーメンス社、BASF社、アディダス社など各産業の代表的企業があります。図表1に示すように、GDPに占める製造業の比率は、同じ先進国のアメリカやイギリス、フランスが約1割強であるのに対し、ドイツと日本の製造業は依然2割前後を占める基幹産業となっています。また、中堅・中小企業の比率も共に約99%と似たような構成です。

図表1 GDPに占める製造業比率の各国比較

(出典 ものづくり白書2015)

図表2では研究開発費用と成果の観点から、両国の指標をいくつか対比しています。まず、企業が研究開発に費やす年間総額は、日本はドイツの2倍近い数字となっているのですが、企業が研究開発費を大学に拠出する割合をみると、日本はドイツの約1割に止まっています。つまり、企業が大学に拠出する研究開発費はドイツが5倍ほど大きい金額になります。大学の研究開発費における企業負担の割合を見ても、同じくドイツの方が断然大きい割合となっています。

| 研究開発費用 | 研究開発成果 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

企業の研究開発費(億$) *1 |

企業研究費の大学への拠出割合(%) *1 |

大学研究費の企業負担割合(%) *1 |

研究開発投資効率(倍) *1 |

プロダクト・イノベーション実現企業割合(%) *2 |

プロセス・イノベーション実現企業割合(%) *2 |

|

| ドイツ | 656 | 3.9 | 14.0 | 45 | 41.5 | 29.5 |

| 日本 | 1142 | 0.4 | 2.7 | 35 | 15.5 | 15.6 |

図表2 ドイツと日本のベンチマーク

(出典 *1:平成26年産業構造審議会産業技術環境分科会参考資料、

*2:文部科学省 科学技術・学術政策研究所第6回政策研究レビューセミナー資料)

次に、研究開発の成果を見てみましょう。得られた付加価値を研究開発費用投資額で割った「研究開発投資効率」は、日本はドイツより劣っています。両国の企業におけるプロダクト・イノベーションとプロセス・イノベーションの実現度に関する調査結果を見ても、日本企業はドイツ企業ほどイノベーションが実現できていません。これらの比較検討から、日本企業は研究開発において、もっと大学を活用した方がよいと見ることができます。

さらに特許庁による「企業の海外大学との共同研究実績調査」を見てみると、過去10年、日本企業の大半は、海外大学との共同研究の経験がないのに対し、ドイツを含む欧州の企業は、その大多数が海外大学との共同研究を経験しています。例えばシーメンス社は、自社では基礎研究を行わず大学や研究機関の研究成果を活用し、応用研究に集中する方針を掲げました。共同研究を行うための中心となる大学として、ミュンヘン工科大、ベルリン工科大といったドイツ国内の優秀な大学だけでなく、米国のマサチューセッツ工科大、UCバークレー、中国の清華大など世界有数の8大学と戦略的提携の契約をしています。さらに東大・京大を含む世界60大学とも広く提携することで毎年約1000の新規研究提携事業を行っています。

ドイツでは、大学の知見を産業界で共有し、実業に生かすための制度や環境が整備されています。例えば、ミュンヘン工科大学は「企業家精神に富んだ大学」をミッションとして掲げ、産学連携に対しては教員の評価を10%プラスするインセンティブがあります。産学連携プロジェクト数も大学教員の評価基準となっている大学もあります。また、工科系大学の教員のほとんどが企業出身者です。これに対して日本の場合は、企業、大学ともに同じ組織に留まる組織への帰属性が極めて高いといわれています。

つまり、日本の製造業がもっとイノベーションを加速するためには、以下のように企業と大学双方の取り組みが必要と考えます。

- 大学側は産学連携を推進する評価・インセンティブ制度を整備し、教員がビジネス感度を高めるように意識転換を図る

- 企業側は大学への研究費拠出を増やし、長期的な提携を行う

- 大学と企業間での人材流動性を高める。大学は新しい知見や技術を得るところであると同時に有能な人材を得るところでもある

これらの取り組みにより、企業と大学は、これまでの「産学連携」の関係に留まらず、知見や人も含めた「産学融合」の関係になっていけると考えます。

2015年7月

ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!

Kobelco Systems Letter を購読最新の記事

年別

他の連載・コラム

Webでのお問い合わせ

お問い合わせ