2025年06月30日

投資効果を高めるデジタル化

~言葉の定義から始める真の変革~

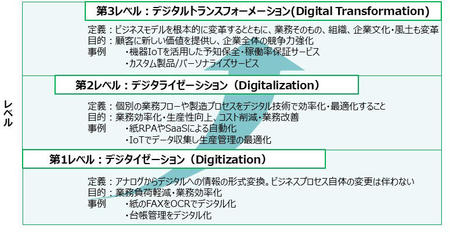

デジタル化の3レベル

デジタル化は一般的に3つに区分され、その関係性からデジタル化のレベルと見ることができます。このデジタル化の区分は、デジタルトランスフォーメーションの提唱者であるウメオ大学エリック・ストルターマン教授の考え方を基に、国際的なリサーチ会社やコンサルティング会社等で整理された概念です。その定義には若干の差異はあるものの概ね類似したものとなっていて、デジタル化の深さや影響の範囲を示す概念として世界的に広く認識され、それぞれ使い分けられています。

・デジタイゼーション

アナログのまま残っているFAXや台帳等の情報をデジタル化するレベルです。ものづくり現場にはまだアナログな業務が残っていて、まずこれらの情報形態のデジタル化が第1歩となります。

・デジタライゼーション

デジタル技術を活用して業務プロセスを効率化・最適化するレベルで、製造業ではPLMやSCM、データ活用による製造プロセスの最適化などがこのデジタル化のレベルに相当します。

・デジタルトランスフォーメーション

言葉としてよく目にするデジタルトランスフォーメーションは、デジタル化によるビジネスモデルの変革であり、業務そのもの、組織、企業文化を変革することで新たな価値を創造することです。製造業の事例としては、飛行機エンジンや建設機械の稼動データを管理することで、現場の運用や稼働を最適化するサービス事業が有名です。実証実験や無料サービスレベルにとどまるのではなく、事業として収益をもたらすビジネスモデルの実現を意味します。

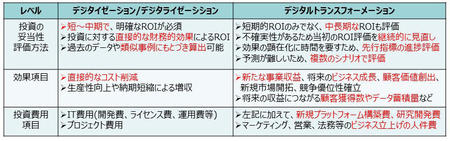

デジタル化のレベルで大きく異なる投資対効果

どのようなデジタル化でも投資に見合う効果(リターン)が求められる点は共通で、企業が投資を正当化し、資源配分の意思決定を行う上での原則です。しかし、その評価方法や投資費用と効果の項目は、デジタル化のレベルにより大きく異なります。

図表2:デジタル化のレベルによる投資対効果の違い

図表2:デジタル化のレベルによる投資対効果の違い

(クリックして拡大できます)

・デジタイゼーション/デジタライゼーションの投資対効果

どちらもお金をかける分、どれだけ工数を削減でき、コスト低減や納期短縮できるかを財務的に数値化したROI(投資利益率)によって評価されます。この点において、デジタイゼーションとデジタライゼーションは、従来のIT投資と大きな差異はありません。

・デジタルトランスフォーメーションの投資対効果

この投資対効果は、先の2つのレベルとは大きく異なります。新たなビジネスモデルは、その変革度が大きいほど短期的なROIに収めることが難しく、中長期的にROIを見ていく必要があります。新たな価値創出や将来の成長には不確実性を伴うため、このようなビジネスモデルの投資対効果にはアジャイルに評価を行っていきます。小規模な投資から始めて、市場や顧客の反応を見ながら、投資の規模やスピードを柔軟に判断し、継続的に見直していきます。また、直接的な財務的リターンが得られる迄にある程度の期間を要するビジネスモデルは、顧客獲得数などの先行指標で進捗をモニタリングし、将来の収益化可能性を判断していきます。デジタルトランスフォーメーションの投資判断では、ある程度の失敗を許容し、次に生かせる投資対効果の評価が求められます。さらに投資を実行しない場合のリスクも併せて評価し、総合的に判断する必要があります。

このようにデジタル化の投資対効果は、デジタイゼーションとデジタライゼーションにおいてはIT投資の判断方法と大差はないものの、デジタルトランスフォーメーションではIT投資とは大きく異なる算出や評価を行うことが求められます。

狙いとするデジタル化を明確に定義し、焦点を当てよう

デジタル化の投資対効果を的確に算出・評価するには、まず狙いとするデジタル化を明確に定義する必要があります。日本では、デジタルトランスフォーメーションを意味する“狭義のDX”と、デジタイゼーションとデジタライゼーションも含む3つのデジタル区分をすべて含む“広義のDX”があり、どちらもDXと表現されることが多いです。欧米などの英語圏では、“Digital Transformation”を意味するときは”DX“とは言わず、フル名称で表現します。これはデジタルトランスフォーメーション、つまりビジネスモデル変革のレベルを意味します。そして業務プロセスのデジタル化は“Digitalization”と表現し、“Digital Transformation”とは異なるものとして、明確に区別しています。経済産業省の“DXレポート”が騒がれ出してから、日本ではDXという言葉が一気に広がり、同時に“DX=“Digital Transformation”という意味だけでなく、デジタル化の3つのレベルを含む広義のDXも定着していったと考えられます。

少なくとも日本企業がデジタル化による投資対効果を評価し、その妥当性を的確に判断していくには、DXという曖昧な表現ではなく、デジタル化の区分を明確に使い分けていく段階に来ていると考えます。

日本の製造業において、自社が狙いとするデジタル化の共通認識がもてるような言葉で定義し、本来の変革に焦点を当てることでビジネス成果を着実に挙げていく企業が増えていくことを期待します。

※1:製造業DXで『攻め』の投資対効果の示し方

https://www.kobelcosys.co.jp/column/monozukuri/20250601

2025年7月

ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!

Kobelco Systems Letter を購読最新の記事

年別

他の連載・コラム

Webでのお問い合わせ

お問い合わせ