2025年05月01日

これまでのデータ活用から脱却!

~製造業のDXを加速させる「データドリブン」とは~

データドリブンとは?

データドリブン(Data-Driven:データ駆動、以下DDと略)という表現は、品質バラツキを6σ以内に抑えるシックス・シグマ活動のようにデータに基づく定量的な分析・判断を称するものとして、かなり前から使われていました。DDの本質は「データに基づく客観的な意思決定」であることは変わらないものの、昨今のデジタル化の進展に伴い、その意図することが拡がっています。データの重要性が益々高まることで、従来型とは異なるDD型のデータ活用が求められています。データドリブン型データ活用は従来型とどう違うか?

図表1:従来型とデータドブリン型データ活用の比較

図表1:従来型とデータドブリン型データ活用の比較

(クリックして拡大できます)

まずDD型データ活用では、その対象部門や担当者は職種や職務レベルに関わらず組織全体で、データを重視し客観的に意思決定していくことがポイントとなります。また、DD型は、事前に課題・目標を設定し、その分析結果を必ず実用化していくことを目指します。そのために、分析に用いるデータは社内の様々なビッグデータを対象にし、必要な場合は新たにデータを収集していきます。

一方、従来型データ活用は社内の限られた人で行われ、意思決定においてデータ分析結果は参考情報としつつ、属人的な経験や勘、或いは過去事例が優先しがちとなります。また、従来型は事後的に行われる分析・レポート中心で、そのデータは既存の限られたものとなります。

このようにDD型データ活用と従来型の大きな違いは、企業内で徹底的にデータを活かすこと、そして成果に拘ることです。本格化するDXにおいて、DD型は今後のデータ活用のあり方を示してくれます。

製造業こそデータドリブン型データ活用に舵を切る必然

データ活用の業種別実態調査によると、全社横断的にデータ活用が行われている企業の割合は、製造業はこの数年1~2割に留まっています。金融・保険や小売、卸、建設など他業界の割合に比べると最も低く、DX時代において製造業はデータ活用に遅れをとっています。その理由としては、設備投資に比べデータ活用への投資効果が不明確なこと、製造業が抱えるデータの種類は膨大でデータ基盤整備への技術面や投資面の難しさ等が考えられます。しかし、今やデータ活用はDXの根幹であり、事業収益や成長に不可欠なことは明らかです。製造業では営業、開発、製造、保守、品質など企業内の各部門から、多様なデータが日々生み出されています。これらのデータを複合的に見ることでQCDの大幅な改善や新たな製品サービス創出につなげられます。さらに、製造現場ではこれまでもQC活動などでデータ分析のノウハウを培ってきました。製造業ではDD型データ活用へ進展していく上で、このようなアドバンテージを活かしていくことができます。

データドリブン型データ活用に向け為すべきこと

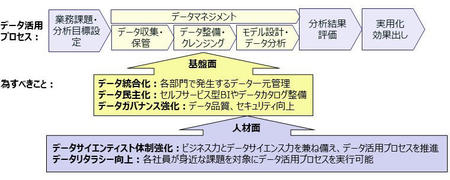

DD型データ活用を実現するために、大きく人材と基盤の両面で為すべきことがあります。

図表2:データドブリン型にむけて為すべきこと

図表2:データドブリン型にむけて為すべきこと

(クリックして拡大できます)

まず、人材面で特に強化が必要となるのが、データ活用プロセスの最初に行う「課題設定・分析目標設定」と最後の「実用化・効果創出」のタスクです。これら2つのタスクを含めてデータ活用プロセス全体を推進できるデータサイエンティスト体制を強化していくことが、DD進展に向けて人材面の為すべきことの一つ目となります。課題が不透明な段階から知見や洞察をもってデータ活用目標を構想化でき、変化を好まない関係部門をリードしていくことができるビジネス力とデータサイエンス力を兼ね備えたデータサイエンティストが必要です。そして、もう一つ人材面の為すべきことは、全社的にDD型を進展させるために、各職務担当者自身が身近な課題を対象としてデータ活用プロセスを回せるように、データリテラシーを向上させていくことです。

次に、基盤面では、データ活用プロセスの中央にあるデータマネジメントのタスクをDD型にしていくために、データ統合、データ民主化、データガバナンス強化の3つが必要です。

これらは、情報システム部門にて先行して取り組まれている企業もありますが、DD型の進展に応じて随時見直しが必要となります。人材面と基盤面のどちらも整備していくには、時間と投資が必要です。そこで一気に整備を目指すのではなく、DD型の進展と合わせて人材面と基盤面が同期をとって進めていくのがよいと思われます。

データ活用はDXの根幹であり、多くの企業がDD型へ進展させることで、大きな成果を次々と創出されていくものと期待します。

※1ご参考:

バスケットボール日本女子代表とアナリティクス(データドリブン経営への変革)

https://www.kobelcosys.co.jp/column/president/20230401/

グローバル&グループ環境のデータ活用に向けた標準化と統制

https://www.kobelcosys.co.jp/column/monozukuri/20240701/

製造業様向けデータ分析ソリューション(DX推進に求められる「データ分析」)

https://www.kobelcosys.co.jp/solution_service/detail/data_analytics/

2025年5月

ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!

Kobelco Systems Letter を購読最新の記事

年別

他の連載・コラム

Webでのお問い合わせ

お問い合わせ